Chaque mois, le Centre de musique baroque de Versailles vous concocte une playlist thématique à écouter pour vous immerger dans le répertoire musical français des XVIIe et XVIIIe siècles. Bonne écoute !

Par Bénédicte Hertz, chercheuse au Centre de musique baroque de Versailles (CMBV)

Voilà une grande aventure de ces dernières années que la redécouverte de la naissance officielle du Concert en France ! Le projet AcadéC du Centre de musique baroque de Versailles a permis de recenser une soixantaine de sociétés de Concert, appelées académies de musique, disséminées entre 1710 et 1770 dans toute la France. Car c’est en province que s’est inventé et formalisé ce tout nouveau type de divertissement, le Concert institutionnalisé qui a durablement bouleversé les répertoires musicaux, mais aussi les pratiques d’interprétation et d’écoute.

Cette playlist propose un voyage étrangement composite. Il est à l’image de ces nouveaux types de programmations toujours guidées par la recherche du « bon-goût » ainsi que de la satisfaction d’un public exigeant, et qui mêlaient dans un même concert musique vocale et instrumentale, profane et sacrée.

Opéras français

Le fonctionnement par abonnement permet aux académies de musique de s’affranchir du privilège de l’Académie royale de musique (Opéra) de Paris, seule institution autorisée à faire chanter de la musique en vers français dans un spectacle payant. C’est là une grande différence avec le Concert spirituel parisien, pour lequel on achetait sa place et qui, pour ne pas concurrencer l’Opéra de Paris, était cantonné au répertoire sacré ou étranger pour la musique vocale (à l’exception des années 1727-1735).

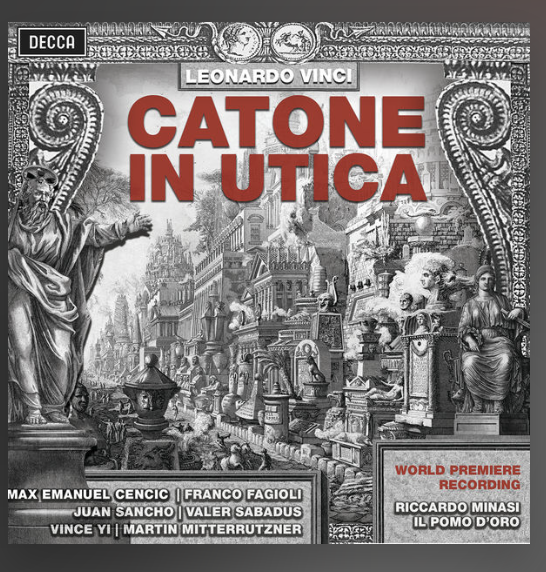

En province, l’opéra est joué au Concert en larges extraits et sans mise en scène. Il est aussi parfois arrangé par les académiciens sous forme de pots-pourris de « fragments rassemblés ». Le répertoire prend dans tous les grands succès parisiens, des anciens comme des modernes : Lully, Campra, Colin de Blamont, Mouret, Rameau, Rebel et Francœur, Mondonville, un temps maître de musique du Concert de Lille, ou encore Leclair, dont la famille joue dans l’orchestre des Concerts de Lyon et de Moulins.

De la musique sacrée au Concert

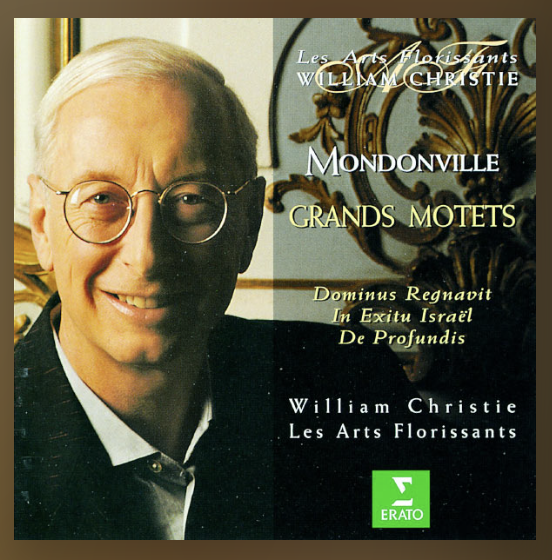

Sortant de la Chapelle royale, le genre du motet à grand chœur bénéficie d’une grande diffusion en France, où il rehaussait d’éclat les fêtes et réjouissances publiques des cités du royaume. Dès sa création en 1713, le Concert de Lyon l’intègre à ses séances hebdomadaires, vite copié par les autres institutions. Et l’on assiste alors à une petite révolution : la musique sacrée sort de l’église pour investir l’espace profane de la salle de concert. Les sous-maîtres de la Chapelle royale, Lalande et Mondonville bénéficient dès lors d’un succès inégalé au Concert, en province comme au Concert spirituel parisien, où ils sont joués quasiment chaque semaine. Le répertoire intègre aussi les chefs d’œuvres des maîtres de musique des cathédrales et des collégiales de province (Hardouin, Belissen, Estienne, Levens, Valette de Montigny…).

L’essor de la musique instrumentale

Lorsque François Couperin publie les Nations en 1726, il arrange la publication « pour la commodité des académies de musique et des concerts particuliers ». C’est dire que la musique instrumentale trouve dès la naissance du Concert un écrin de choix à sa diffusion et surtout à son développement. Marais ou Forqueray se produisent eux-mêmes en province, où l’on joue aussi leurs contemporains Mascitti, Couperin ou Rebel. Le concerto, le quatuor ou la symphonie concertante, pour ne citer que ces genres emblématiques, feront le bonheur du public et s’ouvriront dès les années 1760 à un plus large répertoire européen. Parallèlement, le vedettariat s’impose, dans un système de plus en plus marchand. Les artistes effectuent des tournées, leurs noms attirent le public et les œuvres se font de plus en plus virtuoses.

Cantates et airs italiens

Loin de l’immoralité assignée aux planchers du théâtre de l’Opéra, le cadre académique offre aux chanteuses et chanteurs le lieu idéal pour se produire dans des œuvres mettant en valeur l’esthétique française, la vocalité italienne ou le goût du chant latin. Outre l’opéra, les genres vocaux généralement assignés aux espaces domestiques ou conventuels investissent soudainement le répertoire des académies de musique, où se côtoient amateurs et professionnels parmi les musiciens. La cantate française, les airs italiens, le motet à voix seule et plus tard les airs détachés d’opéras comiques vont ainsi connaître au Concert une immense popularité, qui reste encore sous-évaluée.